相关新闻

-

从斯诺克到全球赛场,百岁山凭什么让体育精神成为品牌勋章?

-

(成都世运会)中外健儿赛前吐心声:比赛全力以赴,赛后想逛成都

-

媒体人:迪亚洛收到欧洲优质报价,可能不回归CBA

-

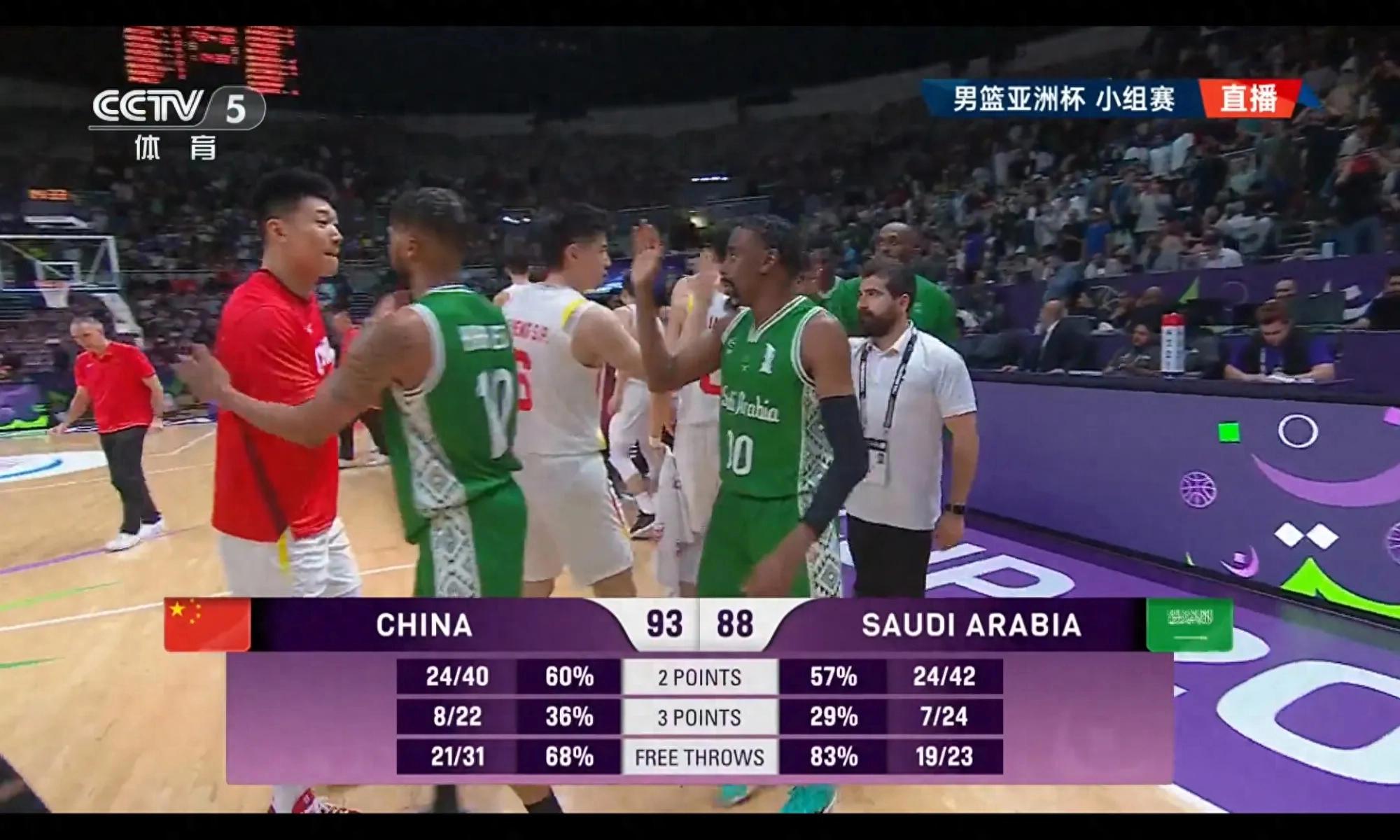

收获国家队一线队首胜,王俊杰战沙特出战15分钟高效斩获10+4

-

U21女排世锦赛:卫冕冠军中国女排3

-

张庆鹏:与球员们有了更好的默契,夏季联赛对年轻人十分重要

-

对话余嘉豪:“降薪”加盟西甲 梦想无价

-

媒体人:CBA新赛季12月12日开赛,单节可能缩短为10分钟

-

晋级多伦多站决赛!谢尔顿直落两盘击败弗里茨,首进大师赛决赛

-

媒体人:CBA新赛季12月12日开赛,单节可能缩短为10分钟

-

赵继伟续约在即!辽媒确认,三大外援正式离队,梅奥恐遭弃

-

一高校两名原副校长,同日被查

-

致敬2004

-

浙江稠州男篮官方:余嘉豪加盟西甲毕尔巴鄂篮球俱乐部

-

希勒:踢欧冠的没争过第15的,塞斯科争夺战纽卡输给曼联令人失望

-

男篮半场大胜沙特!胡金秋+3将主导,朱俊龙余嘉豪辅助,三分爆种

-

火爆!孝马24小时报名人数破3万

-

状态爆棚,陈盈骏出战34分钟三分8中6轰下34分2板2助

-

格拉斯纳:对利物浦夏窗的积极引援感到意外,我认为他们剑指欧冠

-

葡媒:鲁伊

-

世界杯巡礼之克罗地亚:37岁魔笛最后一舞!米兰大将惹怒主帅被弃用

-

高诗岩遭遇平衡哨,抢断违体不丢人,长传视野广,李祥波存在感差

-

张庆鹏:与球员们有了更好的默契,夏季联赛对年轻人十分重要

-

胡金秋18+8威尔斯26分 广厦送江苏十连败

-

北京未来之星排球大师赛将激战光彩体育馆

-

篮协开顶格处罚!4人禁赛3年,辽宁最受伤,2小将只能寻求海外!

-

篮协开顶格处罚!4人禁赛3年,辽宁最受伤,2小将只能寻求海外!

-

赵继伟伤退马尚36分广东胜辽宁豪取11连胜 梅奥空砍30+7

-

78岁佛爷罕见落泪!这场面太虐心:安帅魔笛都哭了 1夜告别3功勋

-

状态爆棚,陈盈骏出战34分钟三分8中6轰下34分2板2助

-

吴冠希伤退弗神23分上海击败江苏 威尔斯空砍35+9+7

-

曝山西队主教练丁伟转任球队顾问 助教潘江任新帅